文/殷振志

(一)

钧瓷界佛造像很多,但我觉得最值得探讨的是玩泥坊主冀德强的佛造像。他的佛造像,一上眼就具足学院派的气息,淡化了对釉色变异的追逐,超脱了传统工艺的匠式与思维,散发出一种强烈的艺术活力与情感意蕴,个性特征与辨识度极强,形成了与其他制瓷人明显的差别。别的佛造像大体可以模仿,而冀氏佛造像是无法仿制的。别的佛造像大多做的是工艺品,而冀氏佛造像做的是陶瓷艺术。别的佛造像多有因袭和雷同,而冀氏佛造像尊尊不同,皆是手工制作,是用非传统工艺所形成的陶瓷语言来表现的陶瓷艺术。别的佛造像大多是零星的、单个的,即兴式的,而冀氏佛造像有文化及科技的支撑,在表现内容、表达方式及材料载体上基本形成了一个独立的体系。从这个意义上说,冀氏佛造像所下的功夫,付出的心血,文化与艺术的积累及心智的锤炼,非一般的钧瓷匠人所能及。当然,这并不是贬低和否定传统工艺,在钧瓷造型领域里,艺术与工艺是不能截然分开的,多么艺术的想法,离开了工艺就无法达成。而冀氏佛造像的可贵之处,在于他的工艺既有传统性又突破了传统,是一种非传统式的新的表现形式。而对于钧瓷创新而言,只强调工艺性是无路可走的,那是一般制瓷人的思维,不是钧瓷审美所追求的目标。钧瓷审美的目标应该讲究艺术标准和学术价值,它是比材料工艺更重要的东西。材料工艺的创新多是技术层面的创新,它所表达的文化内涵是有限的,固有的,程式化的。而艺术性和学术性的创新,才能真正提升钧瓷艺术的维度,拓展钧瓷文化的思想性及研发的纵深。在艺术领域,只有文化学术价值的领先,才能成为行业或时代的引领者,任何名气、职称、职位影响力等等,都只能影响当下,而不能决定未来。为此,冀德强抛弃机械生产,完全进入作坊式制作,相信只有心手的能量才能更好地表达情感,才能出现真艺术。他抛弃工艺品生产,别人做的他不做,别人做不了的他进入,有所为而有所不为,这种清醒的选择,既是一种自信,也是一种利他式的情结。他天生与艺术有缘,直感发达,又倾心于佛家文化,这种生命的底色,加上多年的实践,使他的艺术生涯最终产生一种重心归向。当下,他的钧瓷创作直取佛造像及瓷版画两大主题,用独特的陶瓷语言融合他所追求的表现内容,完美地实现了从钧瓷工艺品到钧瓷艺术品地跨越,这种几近改变钧瓷本质的成就,令世人瞩目。

纵观冀氏佛造像的艺术群体,那是一个长长生命序列,也是一个厚重的文化渊薮。如果他的这种探索在陶瓷界尚属少数,那他的成长性和未来性是不可预期的,对他的研究也是非常有意义的。而想在这个宏大的叙事里用点滴感悟来讨论它的价值,在我则有点不自量力。而明知不可为而为之,是我在赞叹之余不得不发的一种文化情结,如能引来金声大论,实属云霓之望。

(二)

冀氏佛造像主要来源于石窟艺术,那是他仰望和触发的文化启点。他一路西行,从中原到西域,多次对各个历史时期的石窟造像进行溯源和参悟。无论是巩县石窟、龙门石窟,乃至云岗丶麦积山丶大足到敦煌石窟,各个石窟的造像都成千上万,每个石窟都有几百上千年的历史跨度,每个年代都有自己的石刻痕迹,既有特征又相互穿邦,千差万别又浑然一体,组成一个个独立的石窟符号和不可思议的文化传奇。他看了太多太多的佛,每个佛都在他心中留下了影子,他也创造了很多佛,但他说不清这是哪尊佛的原型。石窟中的佛千差万别,没有任何两尊是一模一样的,每一尊都传达出微妙的变化。而他的佛造像也尊尊不同,虽有设计,但做着做着就做成了他心中的模样。每个人心中都有一个对佛的定义,但宁静与慈悲又是共同的精神指向。因此,从西域到中原,从魏晋到唐宋,无论石窟造像的发髻丶服饰丶面容等如何细微变化,但都有一个较清晰的传承式的融合,都可以当作一定的文化现象来解读。简言之,历史长河中的石窟造像,云岗石窟的“昙曜五窟”开创了一代造像范式,此后洛阳龙门丶巩县石窟丶太原天龙山丶邯郸响堂山石窟等等都肇始于此,甚至连地处河西走廊丶开掘历史早于云岗的敦煌莫高窟也不例外。

石窟造像有它的历史脉络,而冀氏佛造像作为一种文化传承,也必然有他的遵属。要言之,他的心中有太多佛的影子,他的佛造像也必然是一个多元素的重组,而不是简单地照搬。在一个主题文化思想的规定下,他的佛造像实际上已呈现出系列性、多样化和时代典型性,这是其他佛像制作者难以企及的地方。

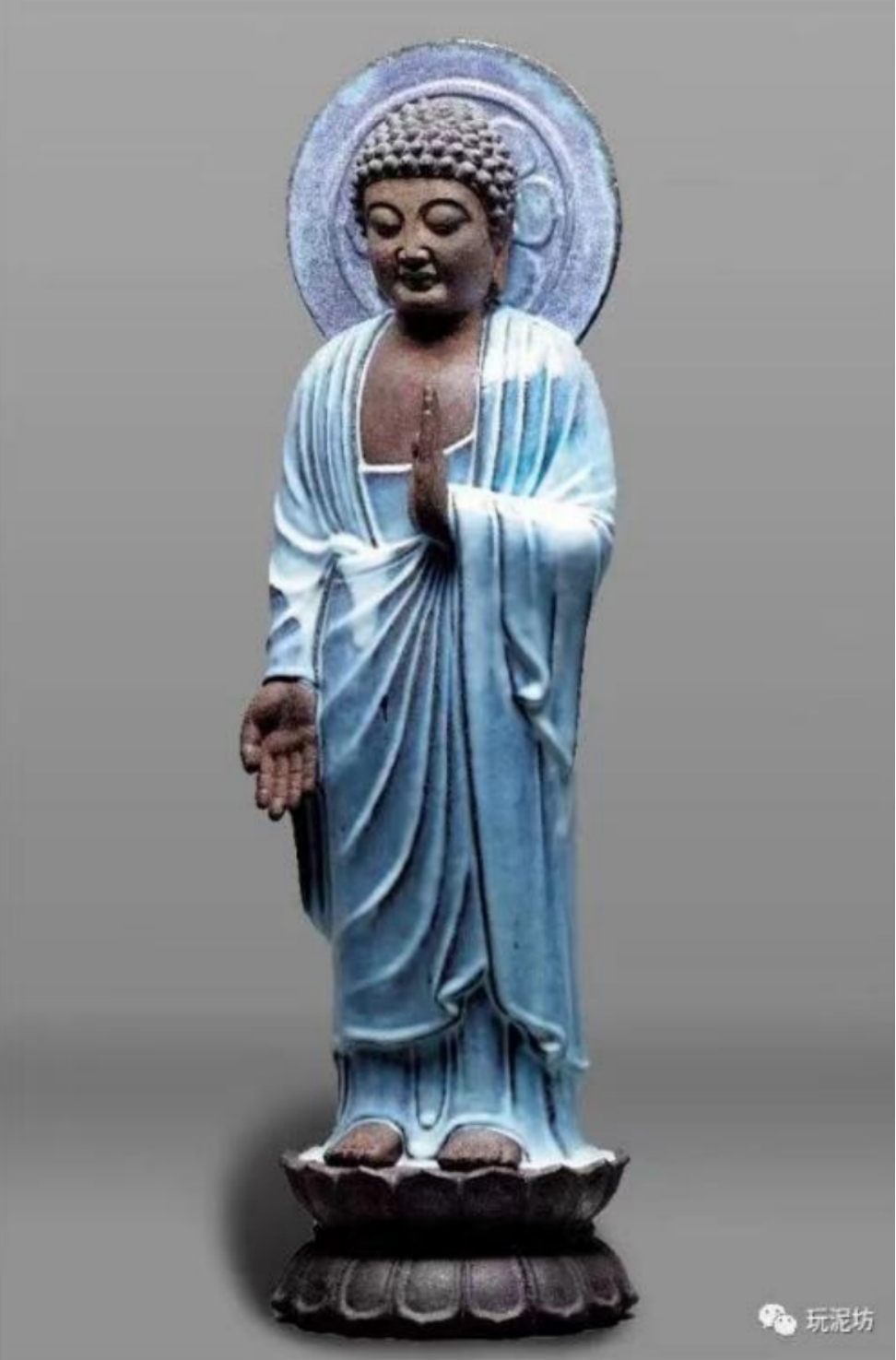

一种是犍陀罗式的写实风格。此种风格源于古代巴基斯坦和阿富汗,是古希腊和罗马艺术的殖民化植入,佛像印欧混血,庄严神圣,而最大的贡献是首创了大乘佛教的菩萨造像,使佛像在圣洁中增添了人情味和亲切感。这种艺术传入我国后,先是形成胡貌梵相,后又逐渐汉化,形成中原文化熟悉的审美范式,深远地影响了我国后世的石窟造像艺术。这种造像,一般身着通肩式或袒右式袈裟,类似罗马元老或哲人披的长袍,襞褶厚重,衣纹交叠,质感清晰。水波式发髻平缓低矮,手施无畏印,眼帘半开作凝神状。而冀德强的这尊创作,突出的是菩萨的残像,水波式发髻变得高耸,纹路活泼,翻卷起伏自由;面目沉静祥和,衣褶凸显洒脱,柔美里暗含阳刚之气,很符合当代审美(如图1)。

图1

第二是北魏时代的神秘微笑。北魏中期以后的龙门石窟造像,已由早期云岗的胡貌梵像汉化为秀骨清像和褒衣博带,头部多为磨光式、分绺式肉髻,饰浅水波纹。身长略瘦,着通肩式、袒右式僧衣,下摆褶皱重叠,线条流畅。面部方而圆,额头宽大,眼晴微合,嘴角微翘,呈经典式神秘笑意,有种玄深的思辨。而冀德强的这尊造像,发髻更高,衣褶流变直中有曲,灵动飘逸;神秘微笑的背后略带情绪,有种冷逸孤绝、毫不妥协的出世精神,暗合了魏晋时代的文化性格(如图2)。

图2

图2

第三是北齐时代“曹衣出水”式的笈多艺术。这种艺术发端于古印度,与我国东晋十六国及南北朝的时间相当,北魏之后传入北齐时的山东青州。古印度的笈多造像继承犍陀罗及马图腊雕塑传统,但比印欧混血更加纯粹和本土化,在着重表现外在身材美的同时,灌注了沉思冥想的宁静气质,代表了印度古典主义艺术的最高成就。传入我国后再次汉化,不再是北魏时的褒衣博带,而是笈多式的薄衣贴身,有种新出水的感觉,俗称湿衣佛像,极类北齐画家曹仲达的“曹衣出水”,优美而性感。也不再是北魏的委婉含笑,而是深深的平静,双眼微闭,向下轻轻地合着,嘴角微微向后,脸部肌肉没一块是变化的,是全然放松下来的不喜不悲,人称世间最美的微笑,看一眼,似乎就永远忘不掉,时间也仿佛凝固了一般,内心有种豁然透亮的感觉。而冀德强的这尊造像,从神态到身躯似乎更婉转含蓄,衣棱凸显有刚毅之气,身材曲线又呈女性之美;衣服下摆移入云岗时的风格,外扯作鸟翅伸张状,与头部轮廓相呼应,改变了北齐上大下小的模式,显得更加协调(如图3)。

图3

第四是大唐时代的雍容神圣。大唐气象是文化的宽博,是生命的张力,是盛世的雄风,优悠而自信,其造像有皇家气派,是唐代以后最盛行的经典艺术。而冀德强的这尊造像,倾向于庄严饱满,孔武有力,有一种巨大的气场和摄授的力量,同时又不缺乏法度与奔放,有云岗武州山巨佛与龙门卢舍那佛的气魄,极宜陈设和供养(如图4)。

图4

图4

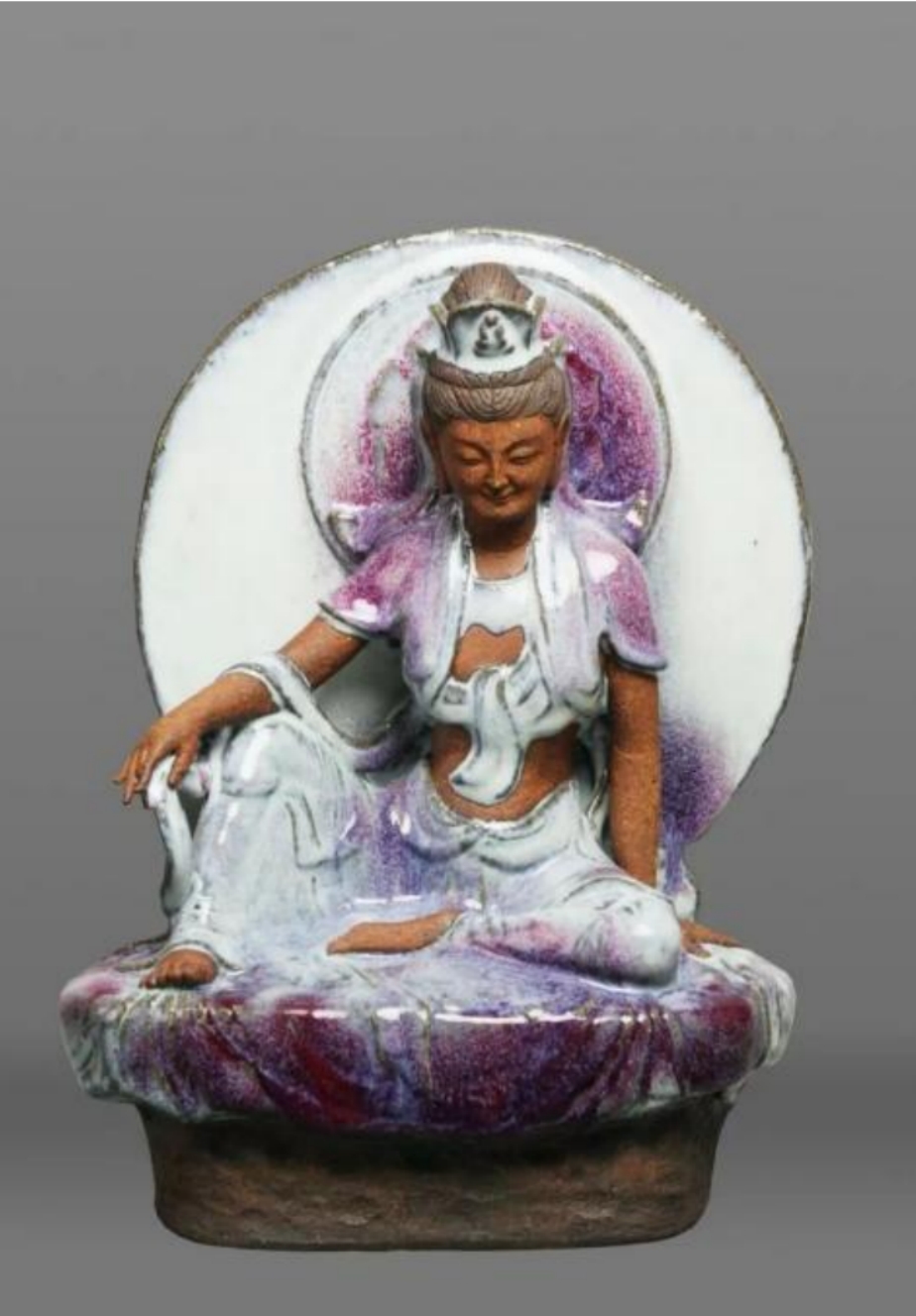

第五是宋代郁郁乎文哉的优雅。石窟造像发展至宋代,神性的威严逐步淡化,人性的意趣更为明显;古典的法度力量渐弱,艺术的韵味成为主流,不再那么正襟危坐,威严矜持,而是洒脱自在,寻求舒服,彰显了社会的自由与世态的闲适。自宋开始,凿洞造像已经式微,更多地采用了木雕和铜塑。冀德强的部分作品就传承了这样的法统,使宋代尚韵的气息深刻地影响了他那优雅的造型,给人的艺术感染力十分强烈,让人在俗世的欲望里全然停顿下来,心性自洽,烦恼顿歇(如图5)。

图3

图3

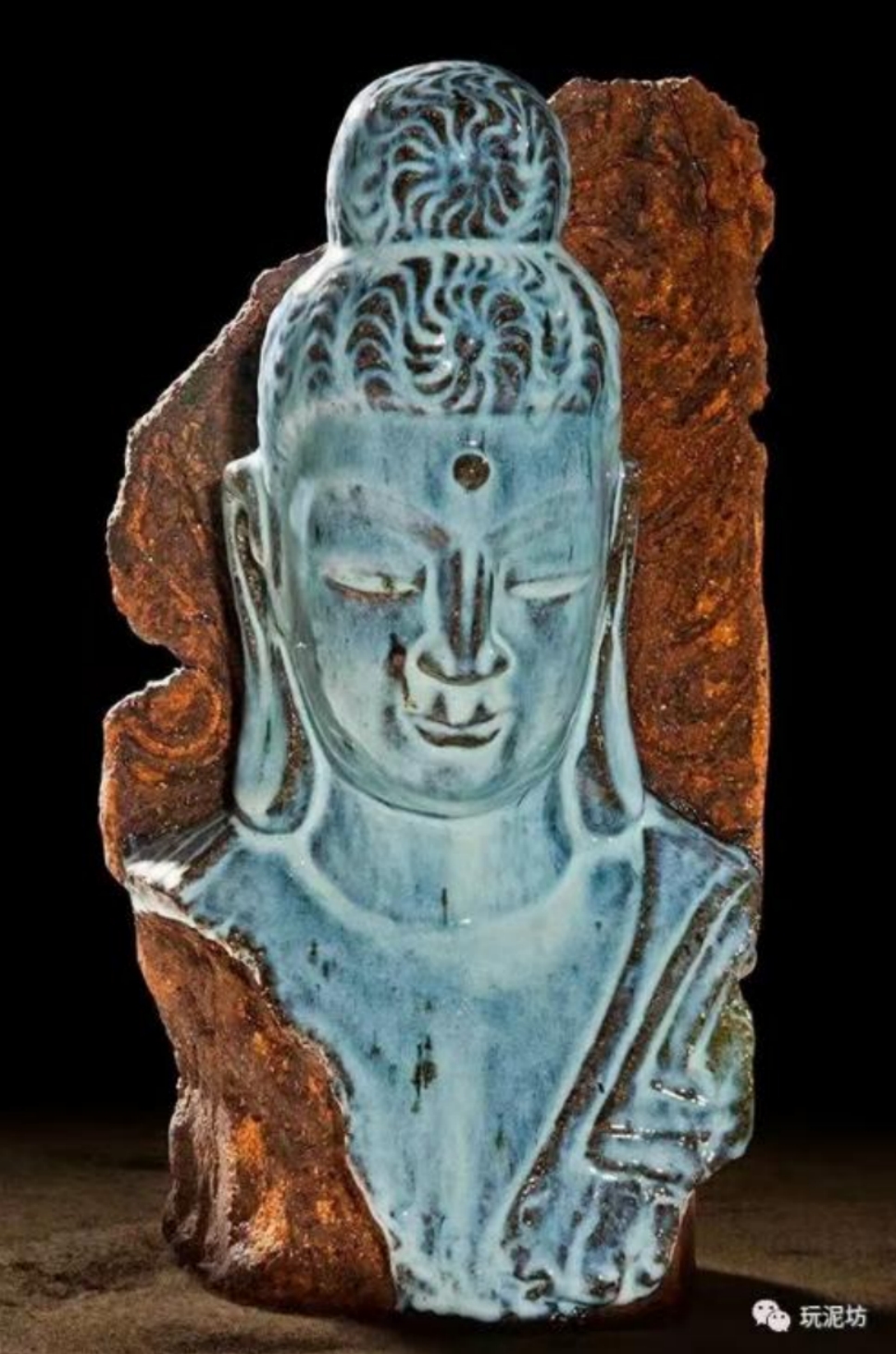

第六是风蚀盗凿下的残缺美。这种造像是冀德强对历史残痕的记忆式特写,是以小见大丶以少胜多的场景式追述,最宜表现历史的苍桑丶时代的风雨和文化的顽强,残缺里含有悲壮与凄美丶消亡与再生。这种残缺美类似南宋绘画里“残山剩水”的语境,即在“一角山水,半截树枝”里表达情感,是冀德强的雕塑艺术对绘画艺术的化用,残缺里又分明带着一种耐人寻味的深义,无可奈何,欲说还休(如图6)。

图6

图6

第七是开放式的当代性叙事。这种造像虽有石窟艺术的影子,但更多的是冀德强的综合性创作。他把过去佛造像身上的发髻丶璎珞丶坦胸露背与自在神态随性取舍,嫁接揉合,创作出一种适应当代审美趣味,更加开放自由的神像。这种作品婀娜多姿,顾盼生辉,更具当代女性的柔美与丰满,是对过往石窟造像柔性艺术的升华(如图7)。

图7

图7

第八是幽默式的禅家意味。这种作品把神像的庄严与神性推得更远,完全是解脱式的轻松与随意。他让佛像夸张变型,憨态玩皮,甚至有些丑陋;让佛像驾起二郎腿,作非想非非想之状,似乎举起的手也忘了放下来,真正的“坐忘”了。或让行脚的头陀禅定于旷野,鸟卧头顶,树叶盖头,都让一块布裹把裹把,一个毡布已经坐烂,一个尚且严整但面目已似是而非,就这样虚虚实实,艺术地再现了那种虚幻之态,十分有趣好玩(如图8、9、10、11)。

图8

图8

图9

图9

图10

图11

到这里,作者一路探索,又一路归来,最终完成了一次美的旅程,得到了一次心灵的洗礼。这时的作品已淡化了对生命的暗示,走下了神坛,完全地归向了人间相和生活禅。中国禅宗自宋代兴盛以后,表现禅宗思想的石窟艺术尚不多见。从一定意义上说,这后两类作品是冀德强对古典石窟造像的继承和发展,延续了古代石窟造像艺术的姿态与余韵。

需要指出的是,以上对石窟及冀德强佛造像的解读,只是在文化艺术层面的初步认识,其时代特征及艺术风格都是相对的,而不是绝对的。我们可以在历史性中看到现代性,在传承性中看到发展性。而佛性不变,人性亦不变,人类审美有通感,艺术也是活在记忆里。故任何典型性又有普遍性,皆因人的情感心性而变化,在那里,可以见天地、见自己,也见众生。另外,冀德强的佛造像多以单体为主,大小不等,便于陈设与把玩。而在一些器皿和瓷版上,他已有佛像群体和场景式的刻划,是一种绘画与雕塑的组合,这里暂不作讨论。总之,冀德强的佛造像意象广大,苍古而新颖,是幽幽蓝天下的一抹新红。

(三)

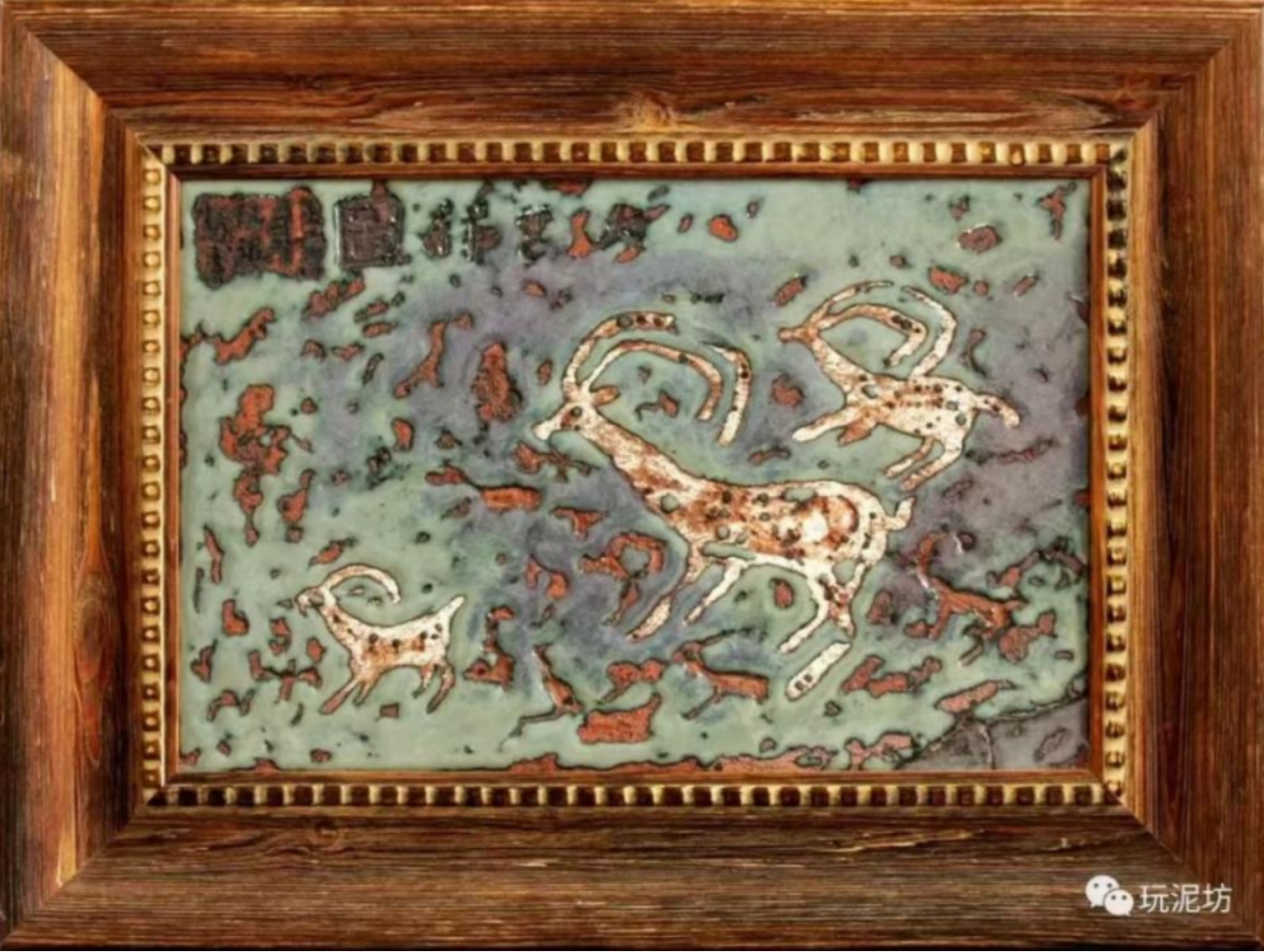

冀氏佛造像千姿百态,各有特色,每尊都让人爱不释手。但佛家的清静自在的思想一以贯之。他创造性地达成了钧瓷艺术与雕塑艺术高度统一,以特有的文化内涵表达对生命的追问和灵魂的救赎。为了完成这种表达,他综合而娴熟地运用多种手法。抛开那些常规的诸如堆塑丶捏塑丶贴塑丶盘条丶雕刻丶镂空丶描绘等手法外,他有几大独创。一是独特的泥胎,俗称“金砂泥”。这种泥胎有山石的粗砺,有老化的黝黑,有风蚀的残痕,敲击有金属之声,表现苍古的石窟造像最为适宜。如果用传统的细泥注模成型,就难有老辣雄浑之气。二是独特的釉料。这种釉料没有化学添加,也不是多种比例的矿石元素组合,而是冀德強独自的发现,即用一种最单纯的天然岩砂作釉料,最接近他寻求的仿古式效果,以简单对复杂,烧出的釉色刚好与粗砺的胎质相协调,沉郁里又有气韵的激荡,十分接近那种原始性与自然美。三是面部刻划的传神性。这当然更是独创,是作者心手俱畅的一种化境。如果说他对衣褶的刻划可以轻歌漫舞,缓急跳宕,那他对面部的把控则是一种深深的宁静与祥乐。无论是写实或写意,他的人物面部都刻划得一丝不苟,维妙维肖,而且烧出来从不走样变型,与他那种比例协调、动静结合、虚实相生的整体形像浑然一体,是最显示他造型功力的地方。市场上曾有人想模仿这种艺术,但谈何容易!冀氏佛造像无论是精雕细刻,或是率性而为,都是“发而皆中节”,其中堂奥,岂是他人所能窥得。第四是泼彩法施釉。即化用中国画的泼墨法,在瓷版上实施大胆泼彩,然后随类赋形,相机收拾,使烧出的窑变呈现岩画效果,也类似油画中的后印象主义,意蕴抽象飘渺,花非花,物非物,难以言说,可说是冀德强在钧瓷工艺上的又一独创(如图12)。

现在,我可以冒昧地说,冀德强从最初的钧瓷工艺实践,到后来的钧瓷艺术的探索,在材料工艺、装饰手法、审美品味到艺术的思想性上都层层突围,终于杀开了一条血路!

2024年春节

於钧台书屋