钧瓷因钧台而得名,民国时期是钧瓷价格最高的时候,形容宋官窑钧瓷稀有的一句话就是“家有家财万贯,不如钧瓷一片”,而宋代民窑的钧瓷就不那么值钱了,虽然都是有窑变现象,虽然都是同一时期的瓷器,但是二者工艺和价格是不能同日而语的。

“入窑一色,出窑万彩”是说明钧瓷窑变的不确定性,正是这不确定性决定了钧瓷做为宋代五大名窑的地位,钧瓷在宋代是皇家的御用珍品,钧瓷的出现也改变了过去“南青北白”的陶瓷产业的格局,从此使中国陶瓷进入了万紫千红的世界,在中国瓷器发展史上留下了浓墨重彩的一笔。钧窑一直有官钧和民钧之分,那么如何区分官钧和民钧,如何鉴别二者的区别呢?

01

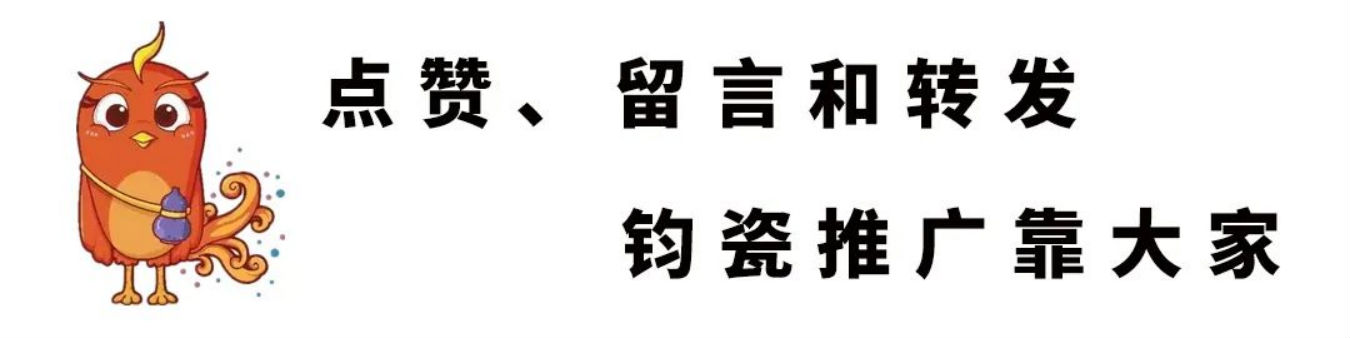

瓷器的底款

宋代官钧瓷器底部虽然没有明清的什么纪年款,但是官钧底部刻有一二三四五六七八九十这些数字,表示一套器物的大小序号,还有的刻有“奉华”等字样。并且底部还有上釉;而民窑都是生活用品,就没有这么细致了;

北宋 钧窑玫瑰紫釉海棠式四足花盆托

北宋 钧窑玫瑰紫釉海棠式四足花盆托底款

02

瓷器烧造工艺

宋代官窑瓷器都非常讲究,都是高要求高标准,用料考究,而且都是当时顶尖的窑工烧造的钧窑,所以胎体和釉色都是严格按照工艺来的,窑变也非常稳定,而民钧胎体粗糙,工艺水平也很一般;

03

钧窑釉色

钧窑瓷器之所以名贵,就在于它的釉色,官钧和民钧主要区别也在于釉色的把控,这釉色的不同就通过钧窑瓷器工艺和窑工技术来决定了,官钧釉色变化流畅自然,钧官窑釉色为典型的窑变釉,往往在天青色或紫红色背景上密布着淡蓝至蓝白色的窑变流纹,颜色的变化非常生动美妙。钧官窑瓷器釉色钧窑利用铁、铜呈色的不同特点,烧出蓝中带红、紫斑或纯天青、纯月白等多种釉色,以蛋白石光泽的青色为基调,具有乳浊而不透明的效果。釉面多有蚯蚓走泥纹。民钧窑瓷器釉色则多为天青、天蓝、月白、豆绿,釉面变化比较少,不见蚯蚓走泥纹,很少有通体呈紫红色釉的;

04

产地不同

宋官窑产地只有一个地方(即官方御用烧瓷地方),就是现在的禹州(古称阳翟、钧州、颍川);而民窑钧瓷烧造的地方有很多,北方南方都有多处窑口,据考古调查,目前发现烧造钧瓷的窑口已有4省27个县、市,河南除禹州外, 汝州、郏县、许昌、新密、登封、宝丰、鲁山、内乡、宜阳、新安、焦作、辉县、淇县、浚县、鹤壁、安阳、林州等地均有烧造。在河北磁县、山西浑源县和内蒙古呼和浩特市等地也烧造钧瓷,都是民钧范围;

05

器型不同

钧官窑的瓷器造型为皇宫御用陈设用品,主要是各式花盆和盆奁、洗、盘、炉、钵、碗、尊等。花盆、盆托、尊等器物底部往往刻有一至十的数目字等。花盆有葵花式、莲花式、方形、长方形、六角形、渣斗式、仰钟式和海棠式。造型古朴端庄,胎体厚重。民窑的产品则多为民用的盘、碗、碟多是以生活用瓷为主。

故宫博物院共珍藏各类国宝级钧窑作品百余件,小编认真进行了查阅梳理,现将其中部分精美的作品拿来与各位钧瓷爱好者一起分享!

一 钧窑玫瑰紫釉菱花式花盆

北宋,高18.3cm,口径26cm,足径13cm

花盆通体呈十二瓣菱花式。折沿,深腹壁,盆身外侧凸起十二条直线纹,矮圈足。盆里满施天蓝釉,外施玫瑰紫色釉,底有五个圆形渗水孔,刻数目字“三”。此种花盆一般与盆托配套使用,是宫中最常用的陈设瓷。此盆为菱花式,以近于直的微曲廓线构成丰润端正的形体,以凹凸变化的曲线勾勒出菱花形的盆沿和足边,腹部的棱线与菱花式口沿、足边相呼应,和谐美观,是造型设计中实用与美观融合一体的典例。

二 钧窑玫瑰紫釉菱花式三足花盆托

北宋,高9cm,口径19cm,足距8.3cm

花盆托呈六瓣菱花式。折沿,弧壁,底下承以三个云头形足。通体满釉,内施月白色釉,外施玫瑰紫色釉,口边及外底呈酱色。外底刻有数目字“十”,并留有支烧钉痕。此花盆托为河南禹县八卦洞窑烧制的宋代宫廷陈设用瓷。

三 钧窑玫瑰紫釉葵花式花盆

北宋,高15.8cm,口径22.8cm,足径11.5cm

花盆呈六瓣葵花式。折沿,深腹,圈足,盆壁里、外分别凸起、凹进六条直线纹。内外满釉,釉色为窑变的玫瑰紫色,边、线呈酱色。底有五个渗水圆孔,外底刻划数字“七” 。此花盆为河南禹州官钧产品,为宫廷陈设用瓷。北宋官钧窑瓷器的造型主要有花盆、花盆托、出戟尊等,釉则利用铁、铜的不同特点,以高温还原焰烧出铜红窑变或纯天青、月白等多种色釉,改变了以往单色釉占主导地位的局面。

此花盆瑰丽的玫瑰紫釉及花瓣式的造型使其愈显精美、华贵。据《宋史纪事本末》卷五十载,宋徽宗崇宁“四年十一月,以朱勔领苏杭应奉局及花石纲于苏州……”“嘉花名木,类聚区别”。这些花木,有的是作为盆景陈列的。而当时的钧窑自然要为宫廷烧造制作盆景所用的器皿,于是便有大量钧窑花盆及花盆托出现。此件花盆应就是其中之一。

四 钧窑月白釉渣斗式花盆

北宋,高22cm,口径23cm,足径14.5cm

花盆呈渣斗形。侈口,宽唇,长颈,圆腹,圈足较高。底开有五个渗水圆孔。胎体厚重。里、外施天蓝色釉。器底露灰胎,底外和圈足内壁均刻有数目字“二” 。圈足所刻数目字笔画宽且深,同其他“官钧”器物上所刻数字风格相同,应是钧窑工匠所刻。

外底刻划的数目字笔画细而浅,当为后人补刻。钧窑瓷器的釉是一种乳浊釉,它不同于玻璃状的透明青釉,而是典型的乳光青釉。其基本釉色是各种浓淡不一的蓝色乳光釉,蓝色较淡的称为天青,比天青淡者称为月白,红色是釉料中还原铜的呈色,紫色则是红釉与蓝釉相互融合的结果。钧窑首创性地烧制成功铜红釉,这种釉色青中带紫,宛如蓝天中绚丽的彩霞,具有独特的艺术魅力,因而备受宫廷的青睐。

五 钧窑天蓝釉渣斗式花盆(口磨)

北宋,残高17.5cm,口径19.1cm,足径16.2cm

花盆原呈渣斗形,上半部因残而磨口。现为直口,圆腹,圈足。通体施天蓝色釉,釉面开有细碎片纹。外底刷酱色釉,开有五个渗水圆孔。圈足及底部刻有数目字“二”,刻字笔画均较细、较浅,可能为清宫后刻。此花盆造型端庄、古朴,釉色纯净典雅,当为宋代宫廷使用的陈设用瓷。

六 钧窑玫瑰紫釉仰钟式花盆

元—明初,高17cm,口径23cm,足径12cm

花盆撇口,深腹,圈足。里施天蓝色釉,外施玫瑰紫色釉,口沿、足边釉薄处呈酱色。外底涂刷酱色釉,有五个渗水圆孔。圈足及底部均刻标明器物大小的数目字“六”,但足内刻字线条较粗而深,应为原刻;底部刻字线条较细、较浅,可能为清宫后刻。花盆的外形如同一座倒置的钟,深沉而古朴。此件花盆为河南禹县官钧窑产品。

钧窑烧造的花盆式样较多,见有葵花式、菱花式、海棠式、仰钟式、长方形等,均为宫廷陈设用器,制作工艺非常考究。此件花盆造型沉稳、朴实,天蓝和玫瑰紫色釉交相辉映,典雅绚丽。

七 钧窑玫瑰紫釉长方花盆

宋,高15cm,口纵20cm,口横16.5cm,足纵13.4cm,足横10cm

花盆长方体。广口委角,折沿,斜直壁,平底,四云头足。通体施天青色和玫瑰紫色釉。釉面呈现“蚯蚓走泥纹”。底有5孔,外底施酱色釉,并刻有数目字“十”。此花盆虽小,但胎体厚重,造型古朴大方,釉色典雅润泽,边角利用微曲的弧线作过渡,有柔和舒适的美感。花盆为钧窑瓷器中的重要品种,是当时为满足皇宫需要按照宫廷出样设计和烧成的。

八 钧窑月白釉长方花盆托

北宋,高5.7cm,口横18.8cm,口纵15.2cm

花盆托呈长方形。口微外侈,折沿,委角,腹壁较浅,底下承以四个云头形足。内、外均施月白色釉,边、棱釉薄处呈酱色,外底涂抹酱色釉,刻有数目字“九”,并有一周支烧钉痕。左上和右下角各开有一个渗水圆孔,已被填平。从造型看这是一件花盆托,不是花盆,因此底部原不应有渗水孔,而且即使有的话,也应是五个,而不是两个。因此,这件花盆托上的两个渗水圆孔,应为后人所刻。钧窑烧造的花盆式样种较多,见有葵瓣式、菱花式、海棠式、仰钟式、六方形、长方形等,工艺考究、造型独特,均为宫廷陈设用器。

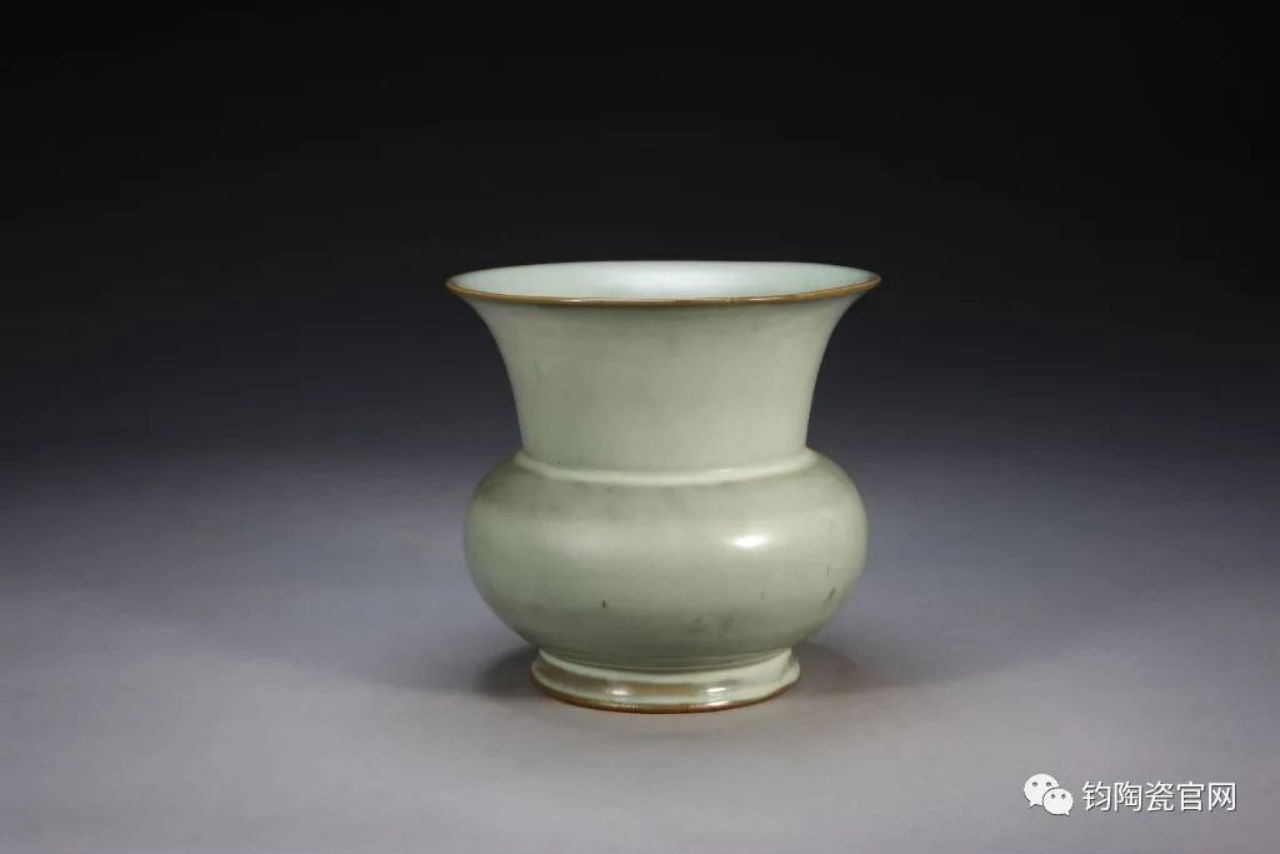

九 钧窑月白釉出戟尊

宋,高32.6cm,口径26cm,足径21cm

尊的造型仿古代青铜器式样,喇叭形口,扁鼓形腹,圈足外撇。颈、腹、足之四面均塑贴条形方棱,俗称“出戟”。通体施月白色釉,釉内气泡密集,釉面有棕眼。器身边棱处因高温烧成时釉层熔融垂流,致使釉层变薄,映现出胎骨呈黄褐色。圈足内壁刻划数目字“三”。此尊风格古朴、庄重,为宋代宫廷使用的典型陈设用瓷。

传世钧窑器物的底部多刻有“一”到“十”不同的数目字,其意义历来有不同的解释。据现存实物证明,器底所刻数字越小,器形越大。在宋代钧窑瓷器的传世品中,以各式花盆和花盆托最为多见,出戟尊则较少。目前全世界所见仅约10件左右,除此件以外,还有上海博物馆收藏的宋代钧窑月白釉出戟尊、台北故宫博物院收藏的宋代钧窑丁香紫釉出戟尊等。

十 钧窑玫瑰紫釉海棠式四足花盆

北宋,高12.7cm,口横21.7cm,口纵16.8cm;足横12cm,足纵8.4cm

花盆整体呈四瓣海棠式。敞口,折沿,口沿起边,深腹,底下承以四个云头形足,一足磕缺。外施玫瑰紫色釉,里施天蓝色釉,外底涂抹酱色釉。此花盆的釉层比其它官钧窑产品稍薄。底有五个渗水圆孔。外底有一周支烧钉痕,并有刻划的数目字“七”。南宋哥窑也烧造同样造型的花盆,或许是受到北宋钧窑器形的影响。

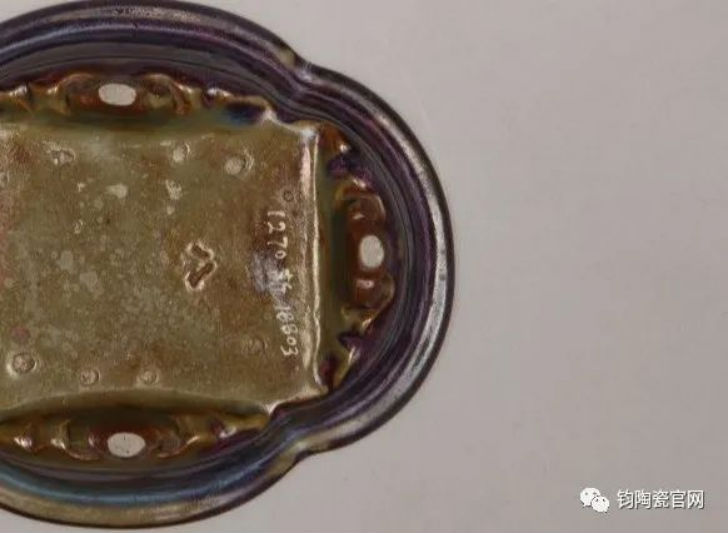

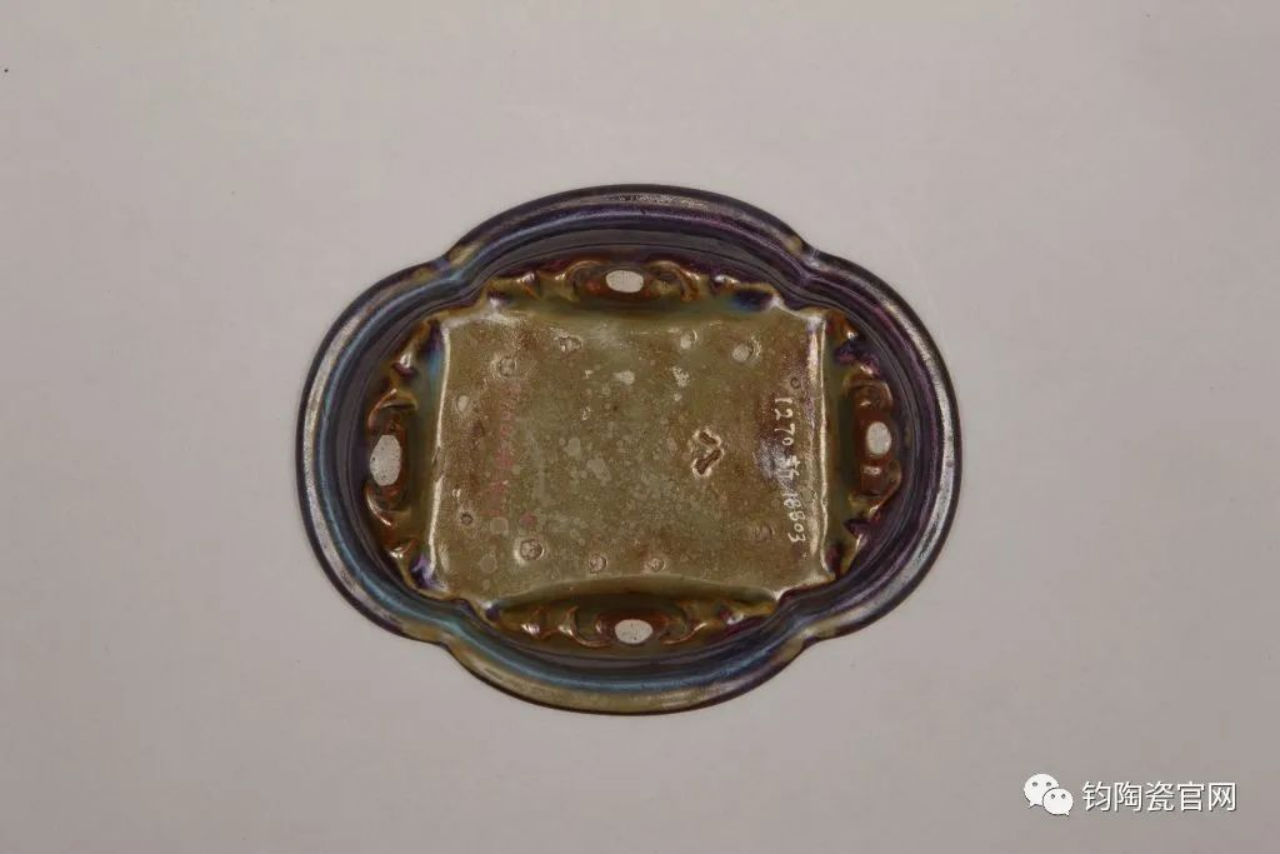

十一 钧窑玫瑰紫釉海棠式四足花盆托

北宋,高5cm,口横17.4cm,口纵13.8cm

花盆托整体呈四瓣海棠式。敞口,折沿,口沿起边,浅腹,底下承以四个云头形足。外施玫瑰紫色釉,里施月白色釉,口沿及足边均釉呈酱色。此件花盆托的釉层比其它的官钧窑产品稍薄。外底有一周支烧钉痕,并刻有数目字“八”,表明这件器物为同套器物中较小者。此器利用器形和釉色的变化,使得原本单一的造型显得多姿多彩,体现了钧窑制瓷工艺的高超水平。此件海棠式花盆托应与刻有相同数目字的海棠式花盆配套使用。

十二 钧窑玫瑰紫釉鼓钉三足花盆托

北宋,高8.7cm,口径22.5cm,足距16cm

花盆托敛口、浅弧腹、平底,底下承以三个云头形足。外壁口沿下和近底处各环列一周鼓钉纹,上面一周十九枚鼓钉,下面一周十六枚鼓钉。外底刻有数目字“二” ,表明它是同套器物中尺寸属于第二大者。内施天蓝色釉,并分布着几道明显的“蚯蚓走泥纹”,外壁玫瑰紫釉与天蓝釉相交融。器表鼓钉处釉垂流明显,给人以自然生动美感,增添了艺术魅力。

十三 钧窑玫瑰紫釉花盆

宋,高18.4cm,口径20.1cm,足径12cm

花盆撇口,长颈,圆鼓腹,圈足外撇,足底开有五个渗水孔,并刻有数目字“六”。通体内外施窑变釉,各部位釉色有所不同。口沿至颈部以天蓝色釉为主,又散晕着玫瑰红色釉,犹如晚霞;腹部釉色以玫瑰红色为主,明亮艳丽;外底施酱色釉。此器造型端庄,色彩变化丰富,堪称钧窑瓷器中的精品。禹县是钧窑的发源地。考古工作人员在河南禹县的古钧台找到了宋代为宫廷烧制御用钧窑瓷器的窑址。钧窑花盆、盆托、出戟尊的外底一般刻有从“一”至“十”的数目字,数字越大器物越小,反之,数字越小器物越大。此花盆底刻“六”字,说明尺寸大小适中。钧瓷以釉色取胜,其典型釉是以氧化铜为着色剂的窑变釉,在还原气氛下烧成后,釉色千变万化,素有“钧瓷无双”之说。

十四 钧窑灰紫釉渣斗式花盆

北宋,高21.5cm,口径23cm,足径13.5cm

花盆呈渣斗形。广口,口以下渐敛,圆腹,圈足,头与腹部高度相当。通体施灰紫色釉,釉面开有细碎片纹。此花盆造型端庄、古朴,釉色纯净典雅,外底刻有数目字“二”,并开有五个渗水圆孔,当为宋代宫廷使用的陈设用瓷。

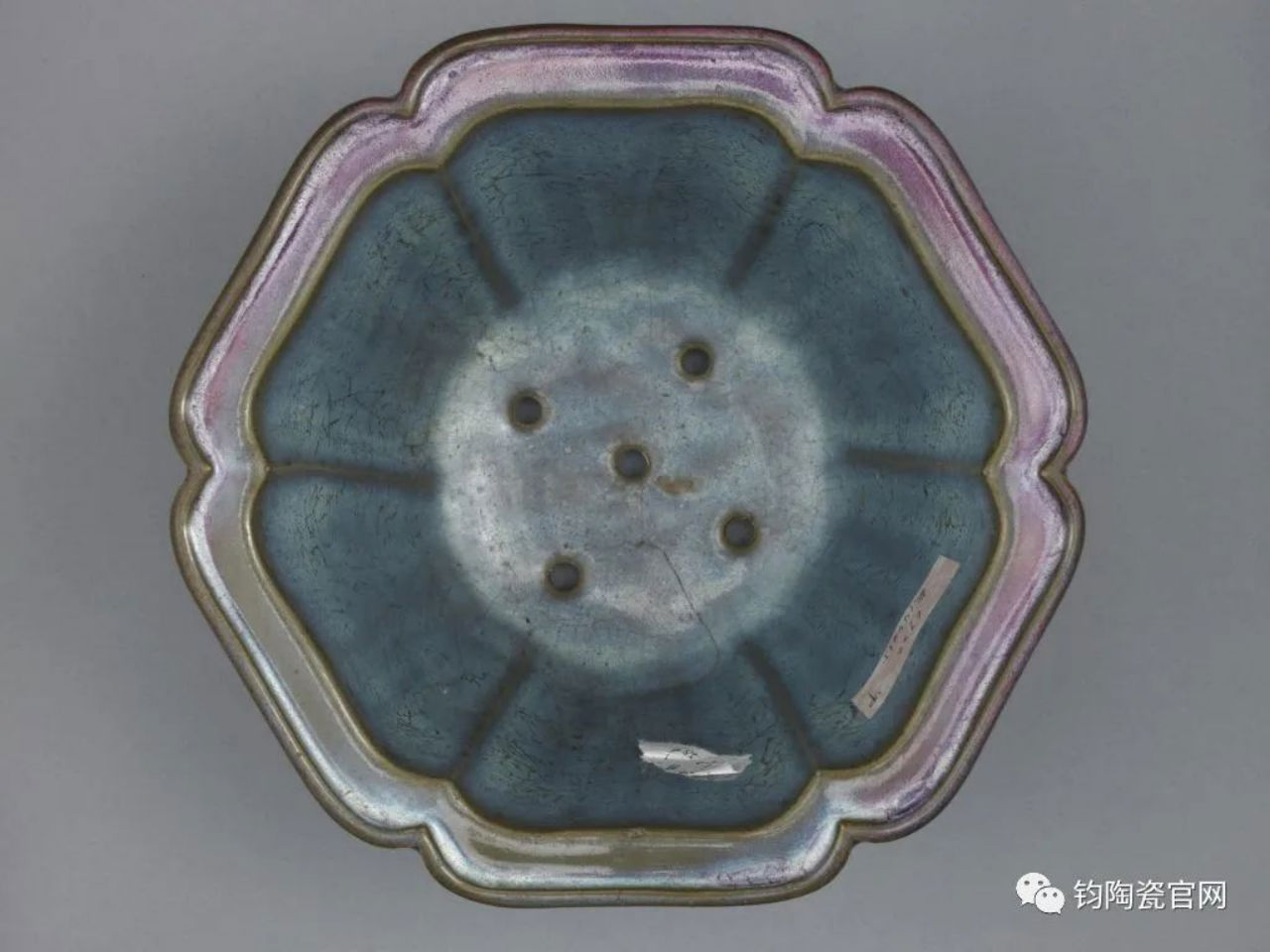

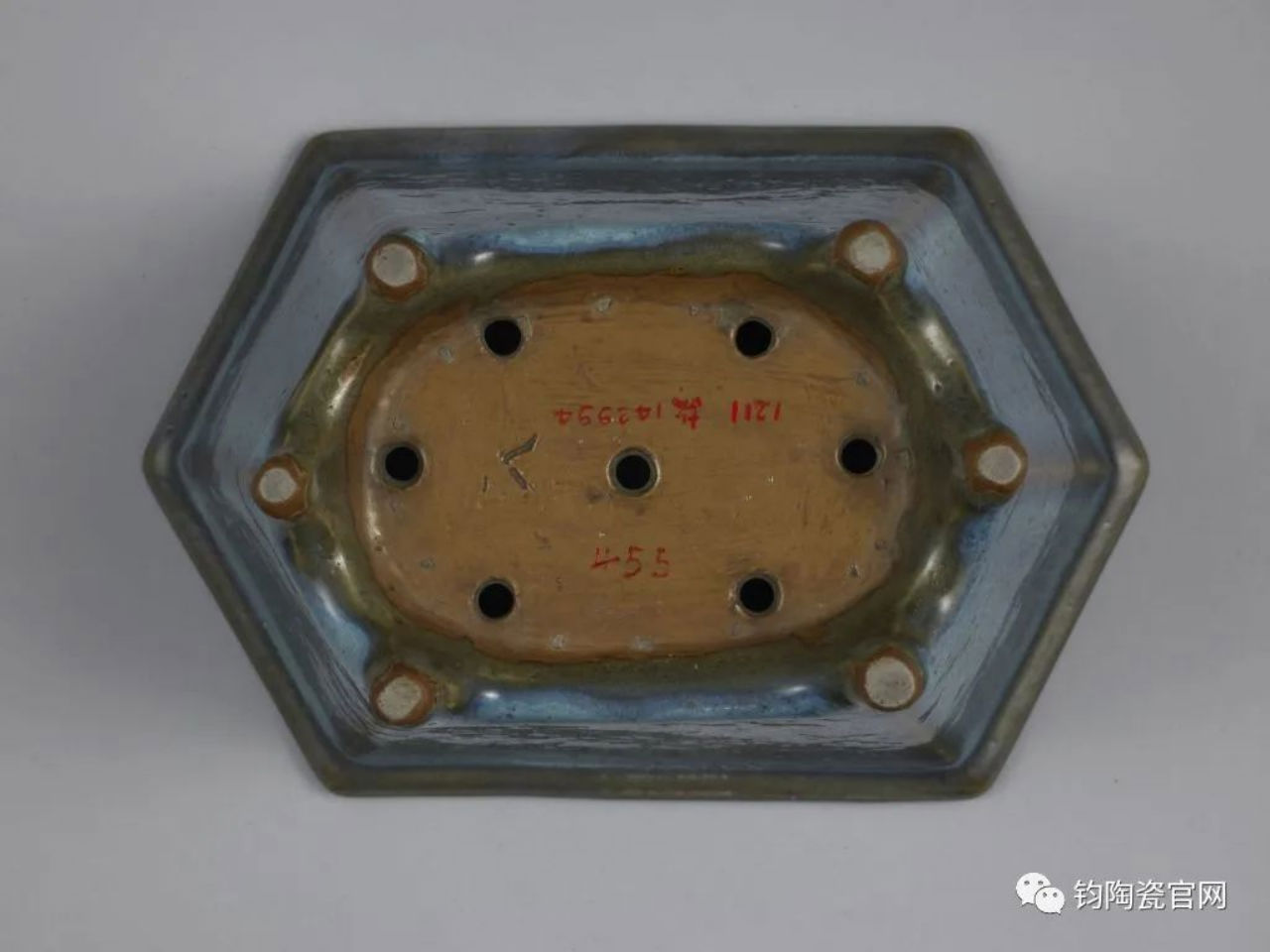

十一 钧窑天蓝釉六方花盆

北宋,高13.1cm,口横22.5cm, 口纵15.2cm;底横13.4cm,底纵8.4cm

花盆呈六方形,折沿,深腹,底下承以六足。里外施天蓝色釉,口沿、边棱釉薄处呈酱黄色。外底涂刷酱釉,有七个渗水圆孔,并刻釉数目字“八”,标明其为同类花盆中较小者。此花盆为河南禹县官钧窑产品。钧窑曾烧造大量花盆以供御用,形式多样,见有葵花式、海棠式、菱花口式,六方形、长方形等。

花口花盆的制作,从制坯、成形到烧造成功,实属不易,成品率较低。可见官窑产品的不惜工本、精益求精。此件六方花盆作为宫廷陈设用瓷,做工考究,造型端庄,可谓既美观又实用。传世官钧窑瓷器的外底大都刻有从“一”到“十”色不同数目字,其意义历来有不同的解释,根据现存实物证明,数目字越小,器物尺寸越大。

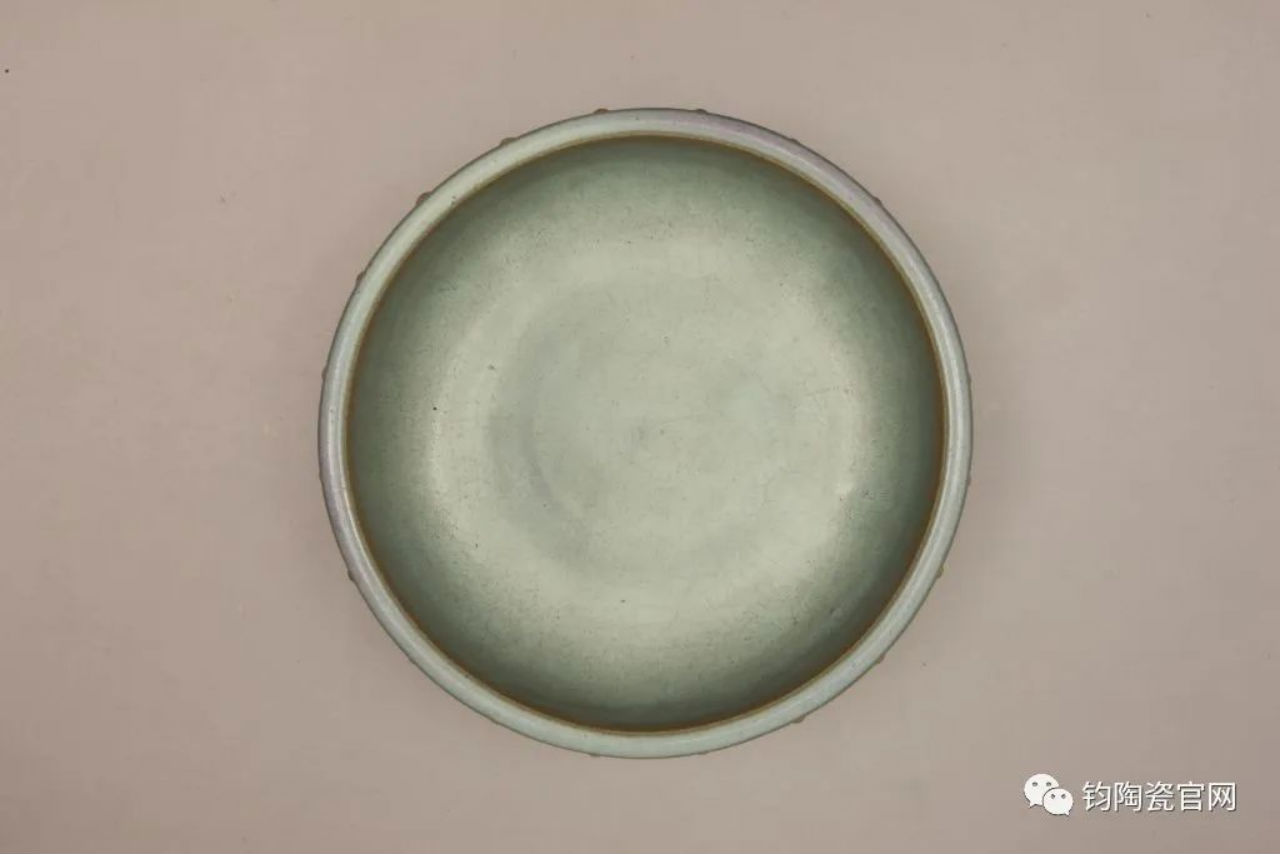

十六 钧窑月白釉鼓钉三足花盆托

北宋,高9.6cm,口径26.5cm,足距13cm

花盆托敛口,浅腹呈鼓形,平底,底下承以三个如意云头式足。口沿处饰弦纹两道,口沿及下腹部各饰鼓钉纹一道,上部二十三枚,下部二十枚。通体施月白色釉,口沿、边棱处釉层较薄,呈米黄色。

器底局部涂酱色护胎釉,有支烧钉痕三十六个环列一周,支点大、排列密集,三足底部露灰色胎。一足内壁及底部均刻数目字“一”,足内壁刻字笔画较粗而深,应为原刻;底部刻字笔画较细、较浅,可能为清宫后刻。底部还有清宫刻字“瀛台”(横向)、“涵元殿用”(纵向),线条纤细、工整。

十七 钧窑天蓝釉三足炉

金,高4.9厘米,口径6.1厘米,足距3.5厘米。

炉唇口出沿,短颈,鼓腹,腹下渐收,底下承以三足。附后配铜盖。通体施天蓝色釉,足上施酱釉。

十八 钧窑天蓝釉单柄洗

金,高7.3厘米,口径20厘米,底径6.7厘米。

洗长圆形,敞口,深腹内敛,卧足。口沿一侧伸出花瓣形折沿,沿下有一环形柄。通体施天蓝釉,釉质凝厚滋润。卧足边缘有3个支钉痕。

扳沿洗流行于金元时期,钧窑、龙泉窑、耀州窑等均有烧造。

十九 钧窑天蓝釉红斑三足炉

北宋—金,高6.8厘米,口径7.4厘米,足距3厘米。

炉敞口,折沿,短颈,鼓腹,平底下承以三个乳足。里、外施月白色釉,外壁饰大片的紫红色斑块,颇似天边的灿烂云霞,给人以无尽的美感。

二十 钧窑天蓝釉三足筒式炉

北宋—金,高20厘米,口径26厘米,底径14.5厘米。

炉直口,深腹折底,宽圈足。折底处有三处露胎痕,呈长条状,原为三足,后磨去。里、外通体施天蓝色釉,釉面有“蚯蚓走泥纹”现象。口沿、足边处呈酱色。

“蚯蚓走泥纹”系指在釉中呈现一条条逶迤延伸、长短不一的釉痕,如同蚯蚓在泥土中游走留下的痕迹,它是钧瓷的一个重要特征。“蚯蚓走泥纹”产生的原因较复杂,有一种说法是由于钧窑瓷胎在上釉前先经素烧,施釉又特别厚,釉层在干燥时或烧成初期发生干裂,后在高温烧制阶段又被粘度较低的釉流入空隙所造成。

二十一 钧窑天蓝釉三足炉

金,高7.2厘米,口径7.9厘米,足距5厘米。

炉圆口,折沿,直颈,鼓腹,底下承以三足。施天蓝色釉,里施半釉,外壁满釉。口部边缘釉薄处呈酱黄色。

钧窑烧造做工考究的陈设用瓷,如花盆、花盆托、鼓钉洗、出戟尊等。这类陈设用瓷在清宫中多有收藏,被称为传世钧瓷。除此之外,钧窑也生产碗、盘、瓶、炉等日用品,产品多施天蓝色釉。

来源:钧陶瓷官网