他手持一坨泥“啪”地朝陶轮上一摔,泥点子即刻飞溅四起,然而他却目光灼灼、神情不改。随着双手灵巧地转动,一个泛着泥浆亮光的荷口大碗出现在笔者面前。

对于39岁的禹州年轻钧瓷艺人王文珂来说,手拉坯是他最拿手的绝活儿。

在“中国钧瓷之都”禹州,已近不惑之年的王文珂是年轻钧瓷艺人的代表性人物之一。他最擅长手拉坯与配釉,尤其是拉大件坯体。他经过不断试验,调试轮子转速,优化操作手法,总结了一套独到的拉坯“心法”。他拉出的钧瓷小器皿灵动自然,拉出的大件坯体厚重端庄。

生于1980年的他,从小成长在陶瓷世家,耳濡目染,对这门手艺渐渐产生了兴趣。在以瓷为业的神垕镇,老一辈人“艺不压身”的观念根深蒂固,这让王文珂深受影响。初中毕业后,他选择了考入当地唯一以“陶瓷”命名的学校——禹州市神垕陶瓷职业中学,在那里接受陶瓷艺术的熏陶。1999年毕业后的他,面临人生方向的新抉择:继续考学还是学艺?这一时期,工业化的发展一时间让很多钧瓷手艺人不再吃香成为现实。当王文珂决定要走钧瓷烧制这条道路时,连同龄人都建议他“不如学门如修理摩托车的技术来钱快”。

经过慎重思考,王文珂义无反顾地选择了钧瓷的瑰丽世界。

玉兰钵 |王文珂

钧瓷始于唐,盛于宋。宋代的钧瓷烧制技艺达到了一个艺术巅峰,留存于世的宋钧在器型、釉色等方面的艺术成就,甚至令现代人难以企及。对于一个年轻人来说,钧瓷这条路究竟怎么走?学了一段时间的手拉坯后,王文珂找到了彼时已赫赫有名的“国家级工艺美术大师”刘富安,想拜师学艺。和很多学徒一样,王文珂也是从打扫卫生等之类的杂活儿做起,一个月也没能和刘富安大师说上几句话,更不用说学艺了。

然而,机遇青睐有准备的人。一次,刘富安修坯的时候,王文珂打下手。当刘大师将一个修过的鸡心盘递到他的手中,王文珂发现有些重。“刘大师,这个盘有点重!”刘大师扭过头,用手掂了掂,开始重修。

“你咋知道有点重?”“我以前学过一点拉坯!”“那你会拉啥?拉个东西让给我看看。”

于是,王文珂就当场拉了个碗。刘大师看后说:“以后,你就跟着我吧!”这一年是2001年的春天。从此,王文珂在中国工艺美术大师刘富安工作室一待就是十年。这十年,对于王文珂来说,既是心性和技艺的磨练,更是一次对钧瓷重新认识的过程。勤于学习的他从老一辈钧瓷人那里汲取养分,为以后的钧瓷创作打下了坚实的基础。

2013年,王文珂在神垕镇创建小珂钧瓷坊。在神垕镇,大大小小的窑口有数百家,要想从中脱颖而出,必须有自己的个性。他坚持手拉坯,凡是打上自己底款的必须亲力亲为。王文珂认为,作为一名匠人必须对得起自己的手艺和良心,好的作品会为自己无声代言。

“艺术之至简,能胜艺术之至繁。釉色之至润,能胜釉色之至华。”王文珂坚持手拉坯,虽以传统器型居多,但作品温润如玉、纯净无暇,就像他那坚定、淳朴的声音:“我敢向所有人声明,我的作品绝对是手拉坯!”

靠着过硬的手拉坯技艺,王文珂找到了属于自己的舞台:2013年,在第八届中国·禹州钧瓷文化旅游节河南省美术陶瓷技艺大赛手拉坯决赛中荣获二等奖;2017年6月,荣获河南省文化厅举办的首届河南省传统技艺大赛(陶瓷手工拉坯)一等奖;2017年9月,第十届钧瓷文化节手工拉坯技能大赛第一名;2017年10月,他在第三届全国陶瓷职业技能手工拉坯全国总决赛中一举夺得最高荣誉,被授予:“全国陶瓷行业技术能手”荣誉称号。2017年12月,王文珂被授予 “许昌市非物质文化遗产钧瓷烧制代表性传承人”,2018年还被授予“河南省五一劳动奖章”“许昌市工艺美术大师”荣誉称号。在第四届河南省钧瓷窑变艺术创新大赛中,他的作品《桃洗》《渣斗》被评为金奖,《三足乳钉》被评为银奖。

为了传承技艺,2006年起,王文珂也开始授徒传艺,至今已先后收过近40位徒弟。“对于徒弟,我最看重的是其朴实、悟性和勤奋的禀赋,偷奸耍滑的一概不教。”在王文珂的认知里,只有这样的人才更能安守匠人的本分,探秘艺术的真谛。

静立在王文珂的作品前,细细品味,那器型古朴、釉质浑厚、温润如玉的一件件作品,让人仿若穿越到了千年前的宋代,与高雅的时光对话。王文珂把自己称为一个“没有雨伞的手艺人”:没有过硬的背景,没有充裕的资金,唯有一双粘满泥巴的双手。在不足二十平米的小小作坊里,谦虚而又努力、自信而又笃定的他日复一日地磨练着自己的技艺,旁人难以驾驭的泥土在他的手里像孩子般听话。

戟耳弦纹尊 |王文珂

观音瓶 |王文珂

渣斗式花盆 |王文珂

蜗牛笔洗 |王文珂

鸡心盘 |王文珂

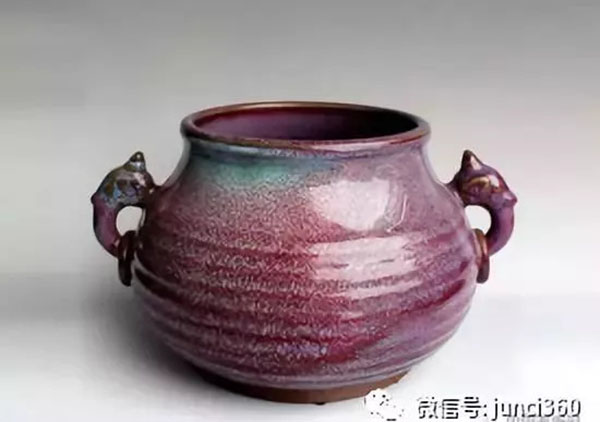

兽耳尊|王文珂

三足鼓钉洗|王文珂

大道至简,大巧若拙。王文珂在钧瓷的路上笃定地走着属于自己的道路。他坚信,去掉虚名和浮躁之气,创造出更好的传世作品,才是一个匠人的本分,更是瓷中君子应有的操守。